エスプレッソに対するシェイクの影響

共有

ランス・ヘドリックさんのこちらの実験では、粉をシェイクすることでエスプレッソの収率が大幅に向上し、さらに抽出時間が短くなることが示されました。この理由については、静電気を減らすことや「密集化(densification)」と呼ばれる不思議な現象が関係しているのではないかと考えました。

しかし、この効果は単にシェイクだけによるものなのでしょうか?それとも彼が使用したWeber Workshops Blind Shakerの特別な特徴によるもの?

本当に手で振るだけで密集化のような効果が出るのか?

また、コーヒーの粉をふるメソッド(以下:シェイク)は他のディストリビューションツールと併用してより効果を発揮するのでしょうか?

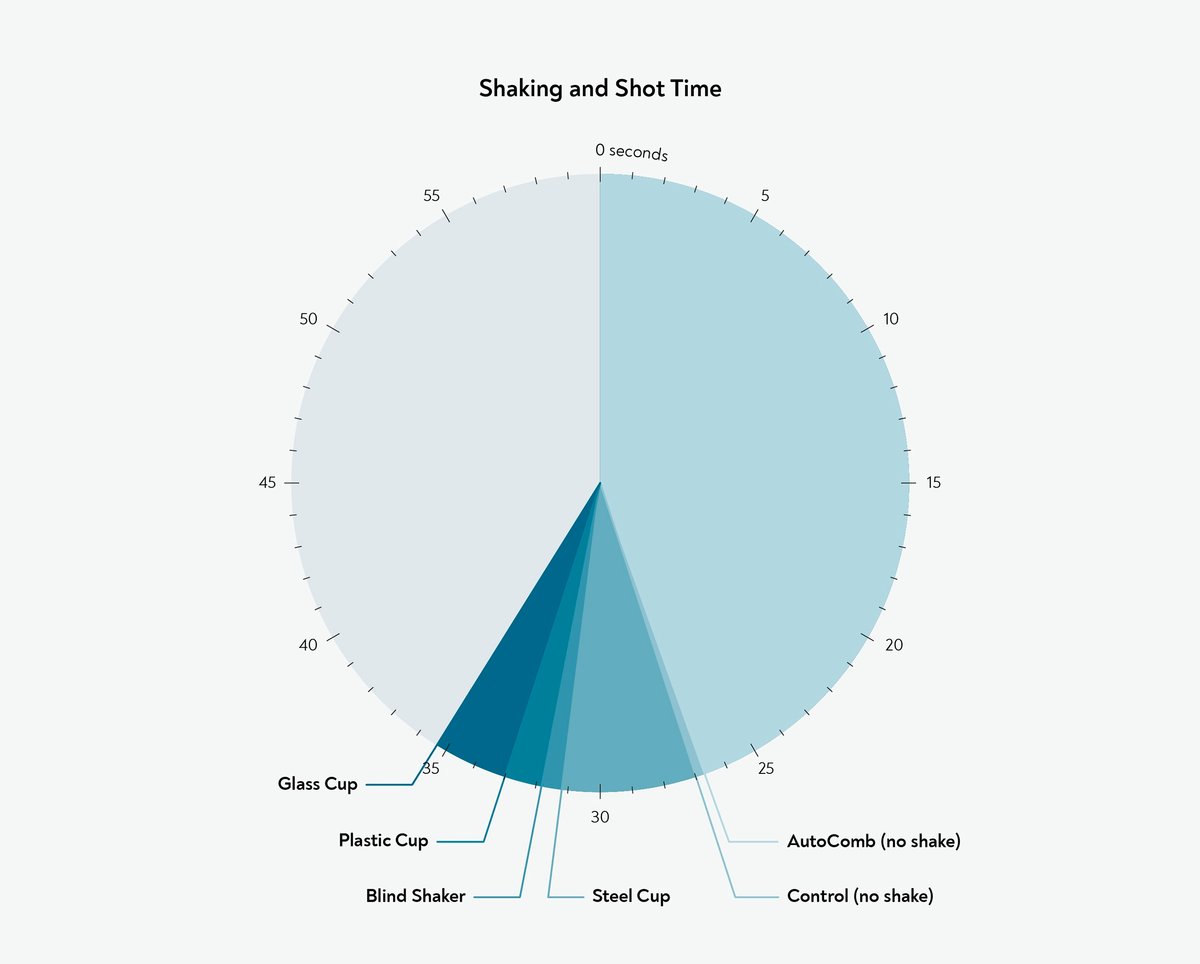

シェイクと抽出時間

ブラインドシェイカーを使用した抽出の流れはこちら をご覧ください。

ランスさんの検証結果の中でも特に注目すべき点は、シェイクが抽出効率を向上させる一方で、抽出時間を短くしたことです。

このことは、抽出がより効率的になり、シェイクによって細かい挽き目を使用してもバスケットが詰まらないことを示唆しています。

しかし、私たちの実験ではこれと逆の結果が出ました。最初のテストでは、シェイク有りと通常の抽出方法とを比較しましたが、

シェイクした方のショットは明らかに抽出速度が遅くなることがわかりました。

異なる素材のカップやブラインドシェイカーを用いてテストを繰り返しましたが、結果はどれも同じでした。

さらに、シェイクすることで静電気の影響が減るどころか、むしろコーヒー粉がより強く固まりやすくなることにも気付きました。

その結果、粉が容器から取り出しにくくなる場合がありました。ブラインドシェイカーのように内側が滑らかに仕上げられている容器でも、

この現象を完全に防ぐことはできませんでした。

ブラインドシェイカーで粉を振った際、目に見える塊(クランプ)ができコーヒー粉が容器の内側に付着する現象が見られました。

最初は、この現象が使用した特定の器具やコーヒー豆に起因するのではないかと考えました。

そこで、我々はブカレストにあるOrigo Coffeeの協力を依頼しました。

【シェイク技術の実験】

ミルナ・トゥドセさんは、ブカレスト旧市街にあるOrigo Coffeeのマネージャーです。

彼女はエスプレッソの風味に与えるシェイクの影響についてフィードバックを提供してくれました。

彼女は次の4つの方法でエスプレッソを抽出しました。

①ブラインドシェイカー使用

②Autocomb使用

③プラスチックカップでシェイク

④ディストリビューションに関して何もしない

それぞれの方法で5ショットずつ、合計20ショットを抽出しました。

コーヒー豆のグラインドにはミトスワンを使い、各ショットの濃度**TDS(総溶解固形分)**を測定。

さらに、彼女とチームのバリスタ全員でテイスティングを行いました。

ブラインドシェイカーの効果

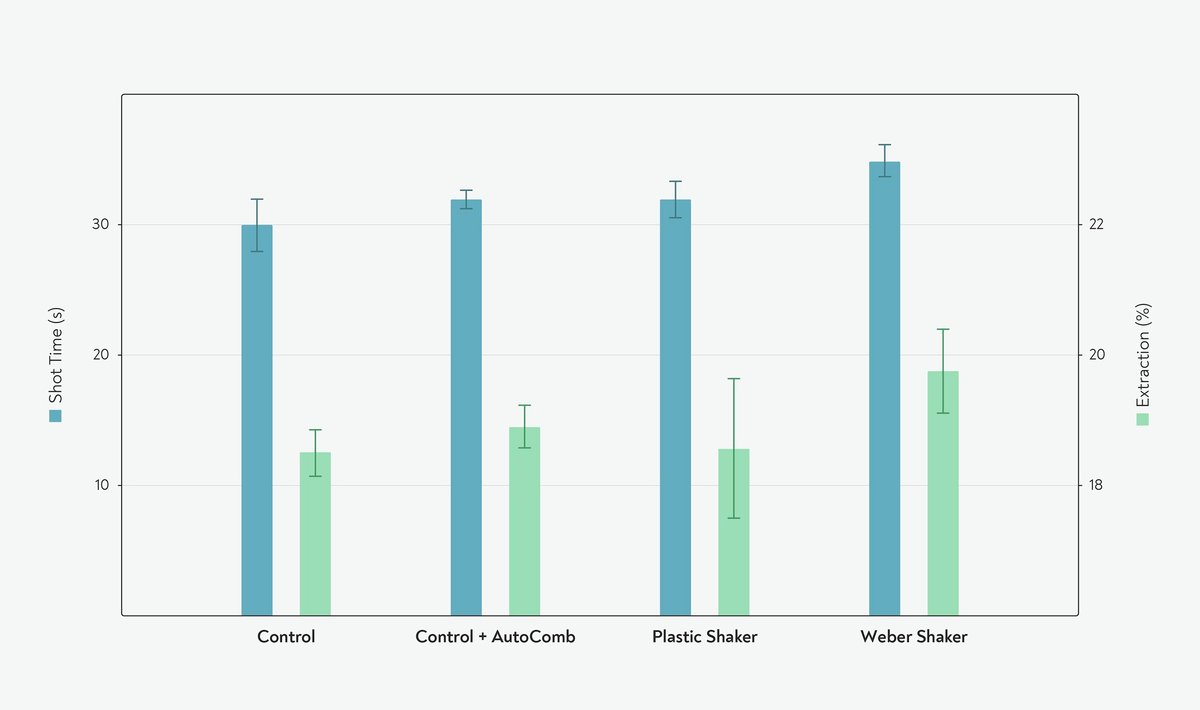

ブラインドシェイカーを使うと抽出効率が1%以上向上しました。

ブラインドシェイカーを使ったショットは抽出時間が少し長くなる(約3~5秒)こともわかりました。

この違いは小さいものの、他の方法と比較して数値上で優位性がありました。

【オートコームの効果】

オートコームを使用した場合も抽出率が増加しましたが、その増加はブラインドシェイカーに比べて小さめでした。

オートコームを使用したショットでは、抽出時間と抽出効率の標準偏差が最も小さく、一貫性が高い結果となりました。

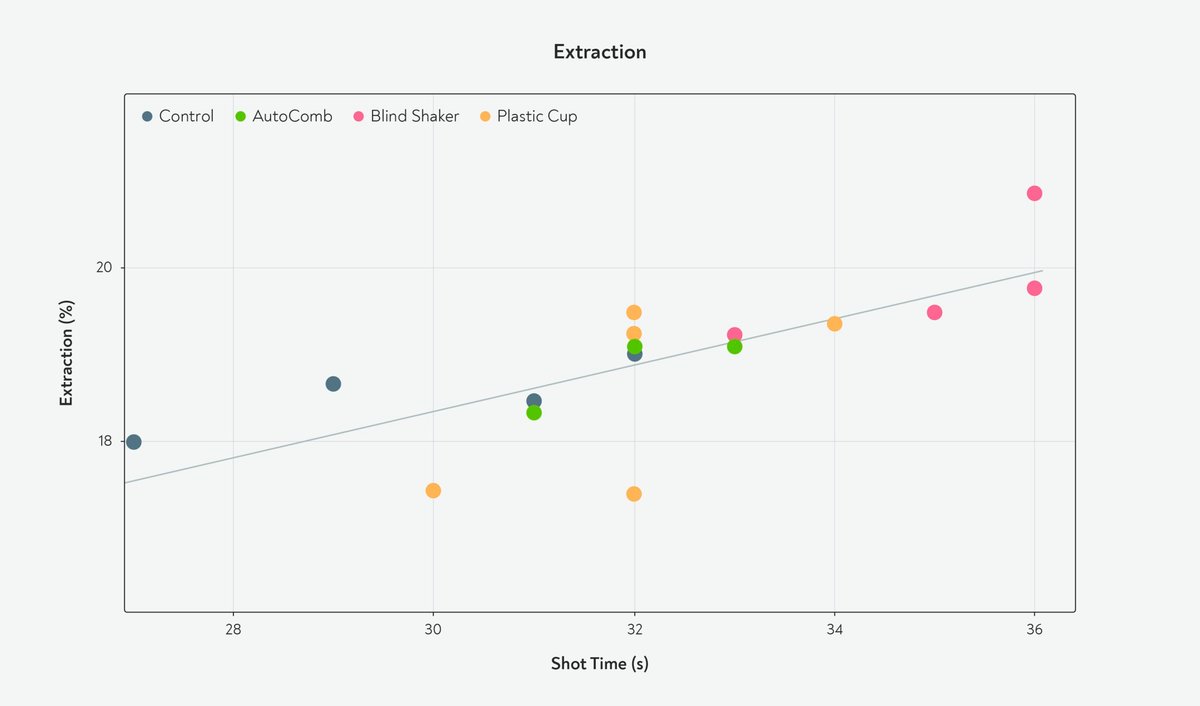

収率と抽出時間の関係

今回のテストでは、抽出時間が長くなるほど収率が上がる傾向が確認できました。

そのため、ブラインドシェイカーを使用したショットで収率が高かった理由は、抽出時間の違いだけで説明できる可能性があります。

この場合、コーヒー豆を少し細かく挽くだけでも同じような結果が得られるかもしれません。

一方、ランスさんの実験では、抽出時間が短くなったにもかかわらず抽出効率が増加しており、何らかの特別な要因が働いている可能性があります。

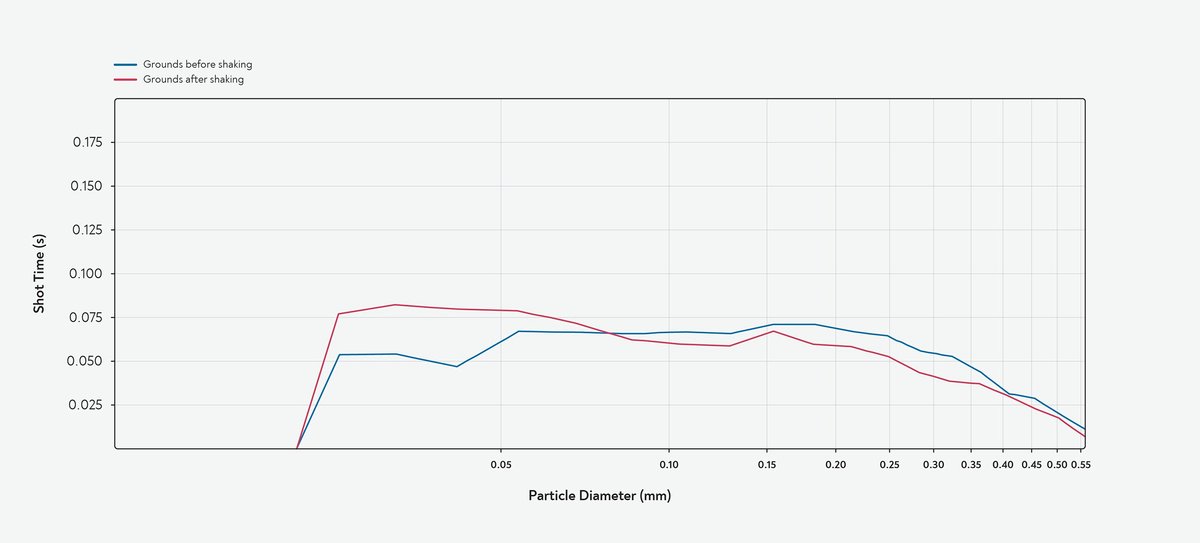

粒子サイズの変化と「静電気」の影響

収率は抽出時間が長くなるほど高くなります。ブラインドシェイカーを使用したショットでは収率が高かったものの、

抽出時間の違いだけでもその差を説明できる可能性があります。

また、ブラインドシェイカーを使用しても静電気を減少させていないように見え、我々はシェイク後の粒度分布も調べました。

シェイクによる収率向上の理由として「密集化(デンシフィケーション)」が考えられます。

これは、微粉が大きな粒子の隙間に入り込むことで、粒子がより密集し、収率が上がる現象です。

私たちは2組のサンプルをテストしました。まず、静電気を減らすためにコーヒー粉をホイルに乗せ、

その後均一に広げて写真を撮影しました。

結果は驚くべきものでした!シェイク前後の粒子を比較した結果、微粉が減少するどころか、

逆に100µm未満の微粉が増加していることがわかりました。

【シェイクの仕組みを解明するために】

コーヒー科学者のマーク・アルシェメリさんにこの現象について意見を求めました。彼は次のように述べています。

「シェイクが粒子を破壊するとは考えにくいですが、

シェイクの方法によっては混合状態が変わり、分離が起きる可能性はあります。」

つまり、シェイクが微粉を分離させ、結果的にサンプルに微粉が多くなった可能性があります。

私たちはランスさんのシェイク方法を真似たつもりでしたが、わずかな違いが結果に影響を与えたかもしれません。

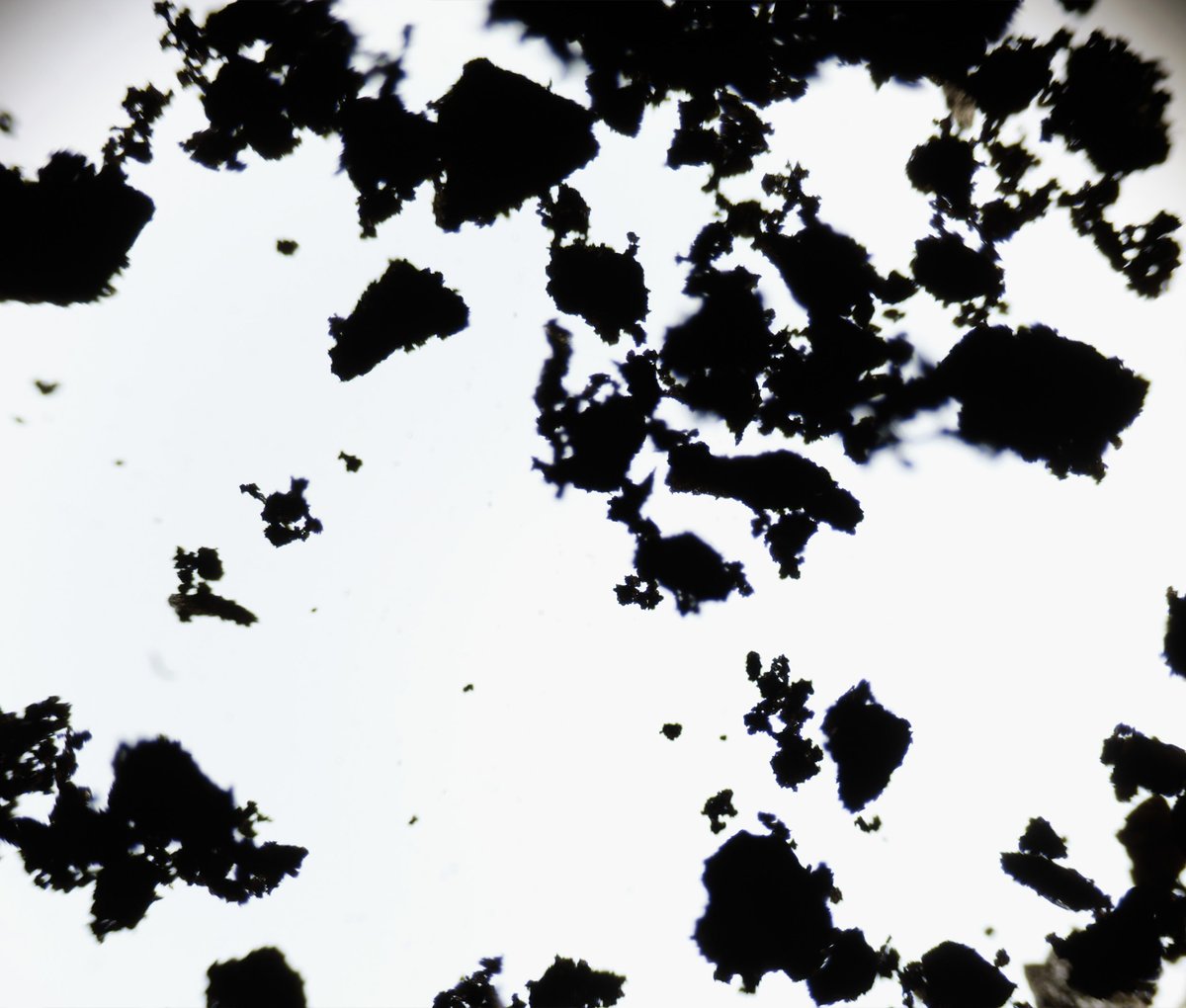

シェイクすることで細かい粒が一部分離していることがわかります。シェイク前は、微粉の多くが大きな粒子にくっついていましたが、

振った後はそれがバラバラになっているように見えます。

シェイクがエスプレッソの味にどのように影響を与えるのか、より詳しく調べるためには、さらに高度な分析が必要です。

しかし、最も重要なのは、実際に味がどう変わるのかという点です。

カップ内でのシェイク

私たちは、ミルナさんにエスプレッソを抽出する際、この3つの異なる方法を使った経験について話を聞きました。シェイクがコーヒーの粒度分布に与える影響は、ポルタフィルターフィルターのバスケット内で最初からはっきりと現れていました。ミルナさんは「多くのダマや大きな粒子が目立ちました。プラスチック製のカップでシェイクした場合は、ブラインドシェイカーを使った場合より塊が少し少ないように感じました。ただし、プラスチックのほうが使いやすかったけれど、底に粉がかなり付着してしまいました。」

オートコームを使用した場合(左)とブラインドシェイカーでシェイクした場合(右)の分布の比較

ミルナさんは、シェイクを行うと粉の塊が増えることに気づきました。

さらに、粉をシェイクした後の風味にも大きな違いがあることを発見しました。

「オートコームを使ったときに驚いたのは、コーヒーのフレーバープロファイルが大きく変化したことです。味がより鮮やかになり、アロマはフルーティーでした。しかしシェイクした場合の抽出では、どのサンプルにもやや粉っぽい舌触りがあり、風味に明瞭さが欠けていました」と彼女は言います。

また、オートコームを使用した際の結果の一貫性と使いやすさにも満足されたそうです。「どのショットも抽出時間がほとんど同じだったことに驚きました!最初は同僚たちも、忙しいときに使うのは難しいのではないか?と心配していましたが、慣れてくるとむしろオペレーションがスムーズになりました!」

では、なぜミルナさんの結果がランスさんの結果とこれほど異なるのでしょうか?それは、特定のコーヒー豆、器具、技術の組み合わせがディストリビューションに効果的だった可能性があります。

これについては、以前グラインド前のコーヒー豆に水スプレーをする、ロス・ドロップレット・テクニック(RDT)をテストしたときも同様の結果でした。

(RDT vs The AutoCombブログ)このテクニックでは、焙煎のスタイルやグラインダーの種類によって静電気の影響が異なることがわかりました。ダークローストや微粉は負の電荷を帯びやすく、反対に大きな粒子や浅煎りのコーヒーは正の電荷を帯びやすい傾向があり、これが静電気の影響を大きく変えるのです。

コーヒー豆や器具の種類によってディストリビューションの質にも影響が出るということです。Tortoise Espressoのオーナー、ロイド・メドウズさんはオートコームとシェイクを組み合わせて試し、シェイクをすることで収率が大幅に向上したものの、ショット時間には全く影響がなかったと報告しています。

シェイクは、どのテストでも収率が一貫して上がりましたが、抽出時間がばらつくため、風味にもばらつきが出る可能性があります。特に、オートコームのような他のディストリビューションと組み合わせた場合はなおさらです。