HARIOスイッチの検証

共有

HARIOスイッチを用いて検証を実施しました。

浸漬式器具の代表的存在のCleverとスイッチとを比較し、

浸漬、透過、ハイブリッドのレシピを変えてTDS・収率を計測しました。

BH全12コースを受講し放題のサブスクプランはこちら!https://lit.link/en/bhjapansubscription

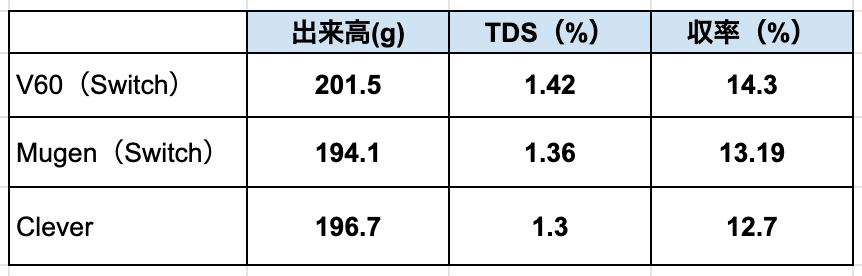

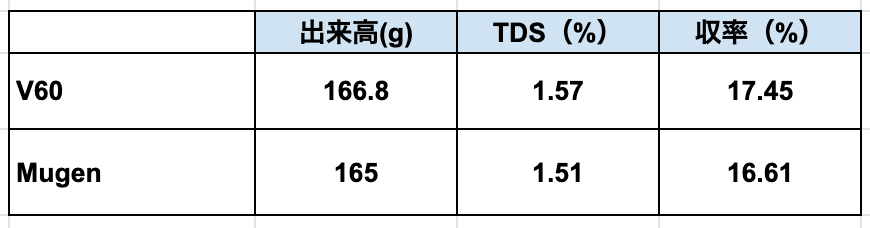

【推奨レシピでの検証】

まずはHARIOスイッチ推奨のレシピ、

「20g240cc、蒸らし2分」で抽出をしました。

Hario Switchは上部を別のドリッパーに交換することも可能です。

今回は同じくHarioさんから発売されている、MugenDripperに付け替えて、従来のV60スイッチとMugenスイッチの2種類を用意しました。

結果は以下のようになりました。比率が1:12と豆量の多いレシピでしたのでTDSがやや高めで、収率が低い結果が出ました。

スイッチの方がTDSと収率ともに高い結果となりました。味わいとしてはCleverの方がボディーが軽く、ややサワーな印象でしたが後口はスイッチがネガティブな印象を受けたのに対して、比較的良い味わいでした。MugenとV60の味わいの違いは顕著には出ていませんでした。あくまで今回のTDSの数値に比べて収率が低いカップでの味わいですので、調整をすることで味わいも違う結果を得ることができると予想されます。

【透過とハイブリッドの検証】

次は透過式と、浸漬と透過を組み合わせたハイブリッドのメソッドでの違いを見ていきます。

レシピは下記の通りです。

【透過式】

豆量:15g

湯量:200cc(100℃)

注湯:蒸らし、50cc→40秒。4湯目まで50CCを30秒ごとに注ぐ。

【ハイブリッド】

豆量:15g

湯量:200cc(100℃)

注湯:50ccで浸漬→40秒後に透過を4湯繰り返す。

結果は以下の通りでした。

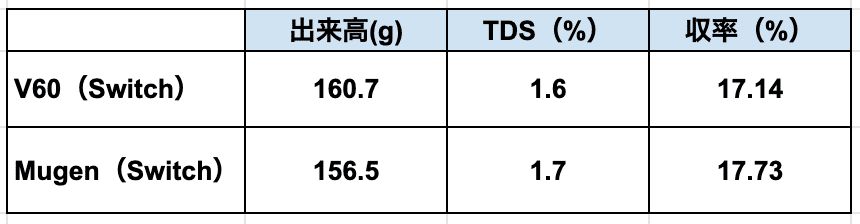

透過式

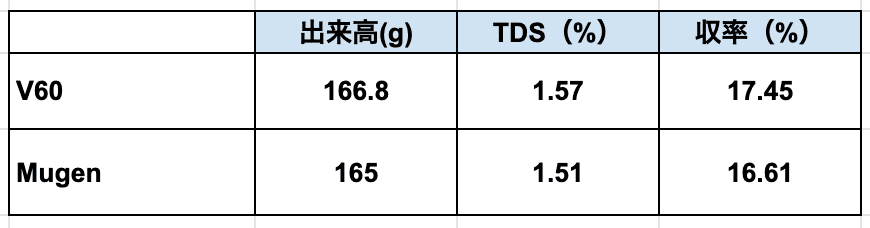

ハイブリッド

最初の浸漬の抽出時と同じ挽き目、比率にも関わらずTDS、収率ともにグンと上がったのが分かります。比べてみると、ハイブリッドではTDSが透過よりも最高約0.2%高く出ています。収率はMugenが約1.1%高い結果となりました。

この結果を踏まえて、「浸漬法を取り入れるとTDSを効率よく上げることができるのではないか」と仮説を立て、もう1つ検証を実施しました。

挽き目→先ほどより細かく。

【透過式】(先ほどと同様)

豆量:15g

湯量:200cc(100℃)

注湯:蒸らし、50cc→40秒。4湯目まで50CCを30秒ごとに注ぐ。

【ハイブリッド】

豆量:15g

湯量:200cc(100℃)

注湯:1湯目100ccを浸漬で4分蒸らす。2湯目と3湯目は50ccを浸漬で30秒蒸らしてから透過する。

結果は以下のようになりました。

極端に抽出効率を上げた条件となりましたが、結果は透過法では先ほどと大きなTDSと収率の差はほとんど見受けられませんでした。一方でハイブリッドはTDS、収率ともに数値が大きく上がっていますね!

もちろん使用するお豆によって変動はあると考えられますが、浸漬法を取り入れることで同挽き目での条件で、より高いTDSを引き出せる傾向があると言えるでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

BHコース『浸漬法の全て-抽出理論と実践-』では様々な抽出器具の歴史的背景からメカニズムまでをご紹介しております。

コースと合わせて、日本のスペシャルティーコーヒー業界の発展に大きく寄与した浸漬法を多角的に勉強してみませんか?

無料プレビューとご購入はこちらから!!